英国皇家联合军种研究所(RUSI)于7月份发布报告《陆战部队在数据密集型战场上的指挥与控制》,分析了在未来战场上,为何陆战部队要变革指挥控制方式,什么样的通信架构能支持变革,以及变革对指挥控制的影响。

近年来,数据承载和数据管理工具的生态系统日趋成熟,使军队能够实现前所未有的战场超级连通性。能够利用新兴技术的军队,将在未来战争中占据巨大优势。然而,要实现这一目标,陆战部队必须改变指挥控制方式。

推动变革的主要因素

增强情况感知能力的军队将具战场优势。

通过在部队内部及传感器与效应器之间移动相关数据,可以实现对局势的感知,集中兵力进攻。

数据的相关性取决于预设优先级或上级部队的分析。

控制效果需要尽可能缩短数据传输延迟。

指挥部队的数据传输延迟可能较高,但数据集应尽可能完整。

大部分战术单位难以承受高带宽、低延迟通信的电力需求,应支持低带宽、中等延迟通信来维持情况感知。

将分析能力集中放在高级别部队,会暴露部队于远程火力袭击之下,因此需要采取分散方式。

分散需要实现总部大部分指挥任务的自动化。

要实现自动化,需要一个能够处理来自不同来源的异构数据的生态系统。但是,这种生态系统的远程可访问性,也使其容易受到网络攻击。

未来的指挥控制架构必须能够在电磁频谱(EMS)持续受到干扰的情况下,以可预测的方式逐渐降级。

未来陆军通信网络架构

不要奢求以单一架构支持未来军事网络所有需求,应该根据三种网络类型,设计未来的陆军通信网络:

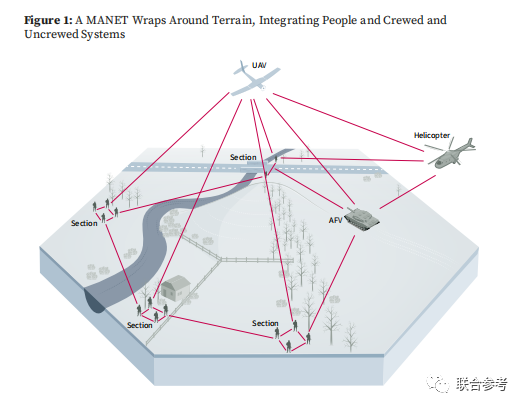

战术网络:通过移动自组网(MANETs)实现,旨在实现横向情况感知,需要高度保证、低带宽和中等延迟的流量。

火控架构:通过承载者不可知的异构网络实现(承载者不可知是指在通信网络中,不依赖于特定的承载网络或传输协议的一种方法),能够将ISR集合转移到视距之外,提供低延迟、高带宽的通信,理论上就是一个杀伤网络。

作战指挥网络:通过卫星承载者访问的战斗云实现,用于发布命令和支持信息,从整个部队收集需要适度保证访问的情况报告,可以在高延迟下工作,并提供中等带宽。

虽然战术态势意味着这些网络不应完全集成,但关键是需要在它们之间传递适当的数据。它们的区别在于承载者和系统上的数据管理。因此,使用通用数据标准以实现这三种网络架构之间的信息交流是非常重要的。

新架构对指控方式的影响

采用这样的架构将对指挥方式产生如下影响:

首先,对于指挥官来说,需要更严的指挥纪律,因为这种架构会让他们看到并有能力指导次级战术活动。如果正确使用,这种访问功能可极大帮助他们提升分配和分发资源和储备的效率。然而,如果作战指挥官被拉入干预战术活动,则会造成灾难性后果。

这种结构也会改变指挥部的功能,因为权限分散和下放虽然确保了生存能力,但会使团队孤立,使得参谋长难以维持指挥部的战斗节奏。因此,不同的团队必须积极寻求协作并尽可能地贡献,而不是按部就班行动。

该系统将严重依赖人工智能来甄别优先级别,协助较小的参谋团队进行规划和融合信息。对这些工具的信任是关键,需要进行培训以确保正确使用。大多数时候,没法让人类参与决策或让人理解人工智能如何做出决策。因此,必须明确定义人工智能工具的目的,以便通过评估其结果来保持信心。在循环中还需要有人工监督,以提供置信度。

架构保证也很关键,能让作战人员对其有信心。这将需要主动的网络防御,此外,还要转变思想,从期望绝对安全,到认识到只能达到相对安全。不要期待通信架构足够强大,始终能够以最高效率运行,而应预期它会不断受到干扰。因此,部队必须将其视为力量倍增器,并利用其优势,而不是依赖其输出作为支持。

最后,这样的指控架构将使电磁频谱成为一个机动面,需要从最小的电磁发射转变为不断发射电磁信号,但同时也需要使这些信号变得模糊和难以被敌方准确识别。部队保护将依赖于积极的杀伤链破坏,而不是被动隐藏。承载者不可知的方法也意味着必须为通信的访问保证而战斗和提供资源。作战单位需要主动计划,争取连通性级别,而不仅仅根据敌人的活动,被迫从主要的通信协议转变为备用的、应急的通信协议。

报告目录:

战场态势感知作为战斗倍增器8

饱和攻击10

精确火力作为普遍威胁12

机器智能推演14

持续性网络攻击威胁16

通过设计实现弹性17

通过移动自组织网络实现融合20

通过杀伤网实施控制25

通过战斗云增强指挥31

指挥纪律37

分散式协作39

对机器的信任40

电磁频谱作为机动面41